周天勇:宅基地禁止交易会造成村庄普遍荒芜

专栏按语:近日,有关新闻明确发布:不允许城镇居民到农村、城郊购买宅基地。盘活利用 1.7 亿亩农村宅基地,或许是一件关乎经济发展的大事。从推动农村发展、提高农民收入、促进国家整体经济向好的根本出发,笔者针对上述发布的政策,提出一些心中的疑惑,希望能向大家请教,并心平气和地展开讨论,特别是通过一些数据计算,将经济学和社会发展的逻辑进行说明。愿我们同心协力,为国家的利益和未来着想,推动出台更合适的政策。前面提出和讨论了禁止宅基地交易的五个疑惑,今天提出第六个疑惑,并讲一些社会运行的道理,来说明禁止农村宅基地交易会造成整个国家村庄的普遍荒芜。作为之五。

第六个疑惑:笔者的愿望是,中国进入发达国家行列时,农村人口比例能够保持在20%。但问题是,如果农村宅地禁止交易,则会发生人口向外迁徙、价值不能流通、闲置地不能置换,想留的人留不住、想引的人进不来,会发生大面积、大规模和普遍性的人走居空村败。

农村人口比例减少是发展不可抗拒的趋势

欧美发达国家农村人口占总人口比例近 19%。在发达和高收入国家和地区中,从 2024 年农村人口占总人口比重的数据看,首位的是欧美等发达国家,有 18.6% 左右的人口居住在农村;其次是与中国人均 GDP 水平上下 5000 美元且人口规模较大的 8 个中高收入国家,居住在农村的人口为 18.01%;而东亚的日本、韩国和中国台湾地区,只有 7% 左右的人口在农村居住。

同样处于中高收入发展水平的中国,如果按照农村常住人口的比例为 34.46% 计算,高于样本中高收入国家 16.45 个百分点。如果按照农村户籍人口比例为 49.38%(相当大部分农村户籍人口拥有宅基地),比人均 GDP8500 美元的中等收入国家还高出 4.09 个百分点。也就是说,仅从城市化水平这一重要指标衡量,中国还是一个略低于中等发展水平的农业农村国家。当然,综合衡量,中国毫无疑问地排在中高等收入国家的前列,且离高收入国家的门槛已经不远。

我谈这些数据,是要说明:如果中国发展水平想要尽快达到发达经济体的水平,未来不能不放开户籍等管制,改革一系列阻碍人口流动的体制机制,加快农村人口向城市的转移,促进城镇常住农村户籍人口的市民化进程。否则,仅从城市化水平这一重要指标衡量,进入发达经济体的道路还很遥远,所需时间还会很长。

村庄消失和收缩也是一个不可抗拒的客观趋势

这就使社会发生了与农村农业社会时代不一样的转型:古代和近代,90% 的人口和劳动力居住、生产和生活在农村和农业领域,这是一个分工协作不发达的自然经济社会;而人类发展到现代,至少 80% 的人口和劳动力居住、生产和生活在城市和工服业领域,这是一个分工协作和市场经济高度发达的社会。农村逐步萎缩,城市不断扩大,是人类社会发展不可抗拒的客观趋势。

未来有两个不同方向的选择:要么向东亚模式迈进,将农村人口比例最终降低到 7% 甚至以下;要么向欧美模式转型,将农村人口比例最终保持在接近 20% 的水平。

对两个模式转型下的农村面积收缩进行计算:如果我们要达到农村人口比例 20% 的发展水平,目前 3.2 亿亩农村建设用地(其中包含 1.7 亿亩宅基地、6000 万亩公益建设用地,还有 9000 万亩左右经营性建设用地),村庄及其用地需同比例收缩 60%。仅就宅基地来看,会闲置出 1.02 亿亩。若农村人口比例朝着东亚模式 7% 的方向变化,那么现有村庄及其用地面积需压缩 86%,宅基地会闲置出 1.46 亿亩。

宅基地禁止交易将会导致边远乃至城郊村庄全面荒芜

当然,中国农村人口是向 20% 比例模式转型,还是向 7% 比例模式迈进,受深厚的文化、理念和现代意识影响与驱动。但笔者还是希望中国向前一种模式发展,将城市化水平最高提升到 80%,为农村保留 20% 的人口和土地等资源。

需要指出的是,我们所处的时代,已不是农耕自然经济社会阶段。农村农业与城镇非农业之间,存在巨大的生产和收益差距,而劳动生产率和产业收益会通过产品价格、劳动者工资、资金投入收益、地租水平等市场信号,调节农村人口和劳动力不断向城镇和非农业转移;同时,这种经济发展的工业化过程,不仅需要农村剩余人口和劳动力不断转移,还需要将原有农村农业的土地向城镇和非农业重新配置。宅基地的配置亦是如此。

在 1978 到 1997 年,改革开放后,农村住户、私营中小微企业、乡镇集体企业,在当时土地计划行政管理并不严格的机遇期,将农村的一部分土地转为非农业使用,并且初步自发地聚集形成了小集镇和小城镇。然而,20 世纪 90 年代以后,政府对土地的计划和行政管理越来越严格。在土地从农村农业向城市工服业转移的过程中,采取了 “低价补偿、行政征收、转为国有、有偿并竞价出让” 的体制;在土地利用方面,特别是土地向城镇房屋配置方面,采取了由房地产公司单一开发、投资、建设和销售的模式。此处暂不讨论其利弊,但该模式确实推进了中国的城市化、工业化和交通现代化。前面已多次提及,以 “征大块地、收大笔钱、引大投资、招大项目、搞大基建、炒房地产” 的方式,将土地从农村农业向城镇工服业转移配置,以这种方式推动发展的时代已经过去。

未来我们面临一个严肃的问题:看似禁止宅基地交易,就能留住村庄、人口和经济,但结果正好相反 —— 现有的平原村庄、城郊村庄、交通干道沿线村庄和文化旅游地区村庄,都会普遍出现人走、房塌、墙破和村空的现象。笔者估计,如果不放开对宅基地交易的禁止,中国未来农村人口比例会下降到 5% 以下,比东亚地区还要低,出现大面积、大规模且普遍性的无人屋和无人村。中国居民活动的地理空间,将变成 “居住和工作在高楼,出行在城市的街区,市内平面是道路和围墙,立体是水泥、钢铁和玻璃建筑” 的格局,传统乡村消失,只剩下单一的城市形态。

为什么农耕社会中,虽有土地兼并、大地主出现,但农村没有消失,城市也未像现在这样兴起?因为当时的城市中没有发达的分工协作,也没有近代和现代工服业,缺乏能吸引农村劳动力进入城市的工作机会和更高收益。为什么现代社会农村中没有大地主出现?因为农业与工商业相比是弱势产业,一些国家拥有两三千亩的农场,仍处于微利甚至亏损状态;如果农场规模太小,则难以经营。

为什么欧美的农村人口还能保留到近 19%?在市场经济运转中,没有户籍限制,劳动收入信号引导农村剩余人口和劳动力迁徙、转移到城市和工服业。更重要的是,他们的农地和宅地可以交易、可以定价,是市场经济意义上可估值的资产。农村居民可以自主创业,也可以不卖自己的土地;但正因这些土地是可估值的资产,他们可以用其作为注册资本兴办中小微企业,可以将其抵押以获取企业发展资金,还可以用其入股合办企业。然而,如果禁止宅基地交易,这一切都无从谈起 —— 因为农村的宅地和房屋等,会沦为没有价值的粘土、砂子、砖瓦、水泥和钢筋。究其原因,不能买卖、不能流通的只是实物,而非有价值的资产。

实物与货币能够交易,形成物流与价值流的互换和流动,是经济兴盛的根本。以土地和房屋为例,以货币为中介,土地和房屋才能在不需要者和需要者之间重新配置。比如,A 是农村人,但已在县城购买了房屋,其农村宅地就会闲置;如果允许宅基地交易,尤其在农村人口持续外流的背景下,若 B 是想前往乡村居住和创业的城里人,放开交易后,双方即可完成交易,实现闲置宅地的盘活。这一过程虽简单,却是市场经济下土地市场化配置的基础逻辑。若没有这一逻辑规则,农村闲置宅基地便无法重新配置,更无法盘活再利用。

我们常能看到这样的历史现象:古代一些国家之间曾有茶马互市,或 “一带一路” 沿线城市曾形成粮食、牛羊、茶马、丝绸、瓷器、盐铁等贸易市场与城市;一旦爆发战争,交易被禁止、购买房屋土地等行为被限制,最终会导致物流中断、货币流消失,城市随之破败、消失。中国有句古语 “逝者如斯夫”,中国传统文化哲理将其引申为 “万物需如水般流动循环” 的 “道”—— 流动停滞,便会走向衰败。农村人口向城市流动,但要保留 20% 的农村,就需要有人气、有物流、有货币的双向流动。有宜居的住房,才能吸引人停留;有产业支撑,才能留住人、吸引人。农业收益低难以留住人,住房因禁止交易而无法居住、也无法用于创业或兼业,最终必然导致人走屋废。

因此,我们应未雨绸缪,为避免出现普遍的农村破败(如残房、无人村等),建议结合此次要素市场化配置改革,不仅要鼓励农村居民之间的闲置宅地交易,更要放开并鼓励城市居民到农村购买宅基地,用于居住、生活和创业。当然,前提是确保宅地闲置、农民自主、双方自愿、价格公平,同时严禁强买民居、禁止以房抵赌、打击高利威逼和欺诈老人的行为。

相关文章

江沐洋:国际黄金吞没看跌形态 今日黄金走势及操作建议

7月24日,北京时间,现货黄金交投于3387.31美元/盎司附近,金价周三下跌超1%,在全球贸易局势紧张的背景下,欧盟与美国之间的贸易谈判正进入白热化阶段。周三(7月23日),据路透社报道,欧盟即将与...

天相投顾|基金投资者盈亏披露新规:回归本源,真实度量获得感

专题:北京公募基金高质量发展系列活动 新时代、新基金、新价值 中国证监会在2025年5月发布的《推动公募基金高质量发展行动方案》(以下简称《行动方案》),标志着我国公募基金行业已经正式迈入新发展阶段。...

宁波华翔亏损9亿"割肉"欧洲业务 曾14.7亿接盘大股东资产后者净赚10亿

炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 宁波华翔近日公告,拟以1欧元出售其在德国、罗马尼亚和英国的6家控股子公司100%股权,交易预计导致2025年净利润一次性减少9...

大金融概念股集体调整,银行股领跌

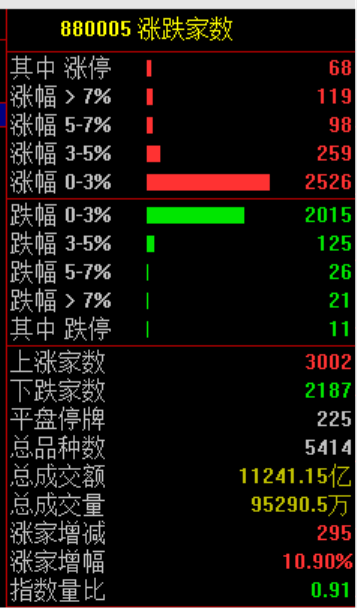

大家好,周五收盘结束,周末愉快! 5月16日,市场缩量调整,截至收盘沪指跌0.4%,深成指跌0.07%,创业板指跌0.19%。 两市共3002只个股上涨,68只个股涨停,2187只个股下跌。 可控...

平安不动产华剑云:精细化服务,才是楼宇运营的长期主义

专题:2025全球总部经济大会暨中国楼宇经济北京论坛 9月11日,由世界贸易网点联盟、中国产业发展促进会主办,中国产业发展促进会楼宇经济和总部经济分会、集群智库承办、商天信息网财经、服贸会官网全程直播...

430亿元!公募新年入市资金来了

2026年市场徐徐展开,截至2025年12月31日,元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF,合计资金规模近50亿元;二是于2025年11月后成立的60多只处于...

辽ICP备2024024944号-2

辽ICP备2024024944号-2